La segunda hipótesis me la comentó hace tiempo un conocido historiador. Parte del hecho de que en el norte de la provincia de Córdoba es frecuente la presencia de iglesias o ermitas con pórticos similares al que nos ocupa, que ocupan todo la fachada y cuya finalidad era servir de cobijo a a romeros o peregrinos. Entre estas ermitas quizás la más conocida sea la de la Virgen de Luna, entre Pozoblanco y Villanueva, aunque pueden enumerarse otras del mismo tipo que cita la propia Doctora Jordano en el El Guijo (Virgen de las Cruces), Belalcázar (Nta. Sra. de las Alcantarillas) o Fuente Ovejuna (Nta. Sra. del Castillo). Todas ellas en tierras de nuestra provincia que, entonces y ahora, destacan por su actividad ganadera, por lo que no es desdeñable que aquellos pórticos sirviesen en momentos concretos también de refugio a pequeños rebaños, muchos de ellos soportando duras jornadas trashumantes viniendo desde la Meseta.

viernes, 31 de diciembre de 2010

El extraño "pórtico" de San Lorenzo

La segunda hipótesis me la comentó hace tiempo un conocido historiador. Parte del hecho de que en el norte de la provincia de Córdoba es frecuente la presencia de iglesias o ermitas con pórticos similares al que nos ocupa, que ocupan todo la fachada y cuya finalidad era servir de cobijo a a romeros o peregrinos. Entre estas ermitas quizás la más conocida sea la de la Virgen de Luna, entre Pozoblanco y Villanueva, aunque pueden enumerarse otras del mismo tipo que cita la propia Doctora Jordano en el El Guijo (Virgen de las Cruces), Belalcázar (Nta. Sra. de las Alcantarillas) o Fuente Ovejuna (Nta. Sra. del Castillo). Todas ellas en tierras de nuestra provincia que, entonces y ahora, destacan por su actividad ganadera, por lo que no es desdeñable que aquellos pórticos sirviesen en momentos concretos también de refugio a pequeños rebaños, muchos de ellos soportando duras jornadas trashumantes viniendo desde la Meseta.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Los olvidados árboles de Córdoba

domingo, 26 de septiembre de 2010

La Córdoba efímera (añadido)

sábado, 11 de septiembre de 2010

La Córdoba efímera

sábado, 31 de julio de 2010

El arroyo de Ciudad Jardín

Sin embargo, en este punto conviene señalar que antes de 1892 el arroyo "del moro" seguía su lecho histórico (claramente visible en los planos de Córdoba del XIX), que bajaba desde la sierra por los Jardines de la Agricultura, buscaba desde ahí el lienzo occidental de la muralla y se incorporaba finalmente al foso de la misma a la altura de la Puerta de Almodóvar. Fue en ese año de 1892 cuando, a la altura más o menos de lo que hoy es la Glorieta de Santa Beatriz (la fuente del Pryca-Sierra, para entendernos), se desvió el arroyo prácticamente 90º para llevarlo a un nuevo cauce, que ya en el plano topográfico nacional de 1928 sigue su último trazado conocido a cielo abierto por lo que hoy son las Avenidas del Arroyo del Moro y Gran Vía Parque, algo más al oeste de lo que representa el mapa. En resumen, que de pertenecer al arroyo "del moro" el cauce señalado en el mapa de Santos Gener, dicho cauce debería haber sido creado tras 1892 y abandonado, como muy tarde, antes de 1928, lo cual parece, en principio, bastante improbable.

En fin, ¿serán el mismo cauce el excavado por Santos Gener y el Esquina Paradas o Huerta del Rey? Si el plano de Santos Gener fuese más preciso o tuviese escala...

domingo, 4 de julio de 2010

Acerca de la Fuensantilla (III)

Nota preliminar: Esta entrada, que sobrepasa en extensión lo inicialmente previsto, hubiese sido imposible sin la colaboración de dos lectores habituales del blog que se pusieron en contacto para aportar desinteresadamente sus conocimientos: Alberto EM de gran ayuda con los mapas, y Manuel Estévez, que con sus conocimientos y pesquisas sobre la Fuensantilla me ha aportado gran parte de la información que aquí se expone.

Una pista que despista…

Fue Paco Muñoz, como casi siempre, el primero que disparó con bala. En efecto, justo donde acababa el Hospital Militar, donde están hoy las casas de los militares, hasta los años 60 se encontraba en la parte baja del terraplén existente una alcubilla de la que salía agua de un venero, aprovechada por los humildes vecinos del lugar, y cuyo desagüe era la propia cuneta de la Carretera de Almadén.

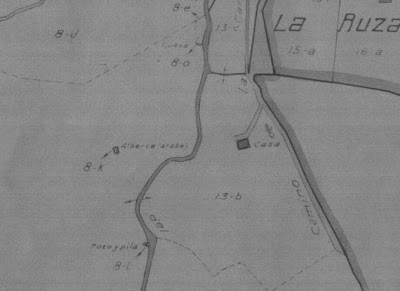

Podría parecer que la alcubilla fuese la de la Fuensantilla, pero comprobando su situación no hay duda de que dicho venero debe corresponderse más bien al que López Amo cita de pasada como Mina Esperanza: “Estas aguas pertenecientes a D. José Moñino y Barrera, de esta vecindad nacen a 220 metros de la Fuensanta vieja extramuros de esta población en el talud de la izquierda de la carretera de esta Ciudad a el Almadén. En el año de 1869 después de bastantes meses de trabajos y excavaciones se descubrió una atargea de construcción árabe en la cuesta del citado arrecife". Y para situar definitivamente la Mina y la alcubilla he aquí un antiguo plano minero de 1872 disponible en el Instituto de Cartografía de Andalucía (imagen 1).

Imagen 1. Plano de la Mina Esperanza (1872) En el recuadro azul se resalta la alcubilla. Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía.

De la información de López Amo nuevamente sale por medio una atarjea, pero en cuanto al posible origen de las aguas no hay ninguna información más. Afortunadamente sí queda la memoria de antiguos vecinos y visitantes habituales del barrio de “Villa Amparo”, como el “Candi”, que comentan que el agua de esta alcubilla venía de “más arriba”, lo que coincide con un dato que apunta Manuel Estévez de cuando éste realizó el servicio militar en el ya desaparecido Cuartel de Automovilismo: “que el cuartel prácticamente se asentaba sobre un gran lago, de tal magnitud que su agua, presente a muy escasa profundidad, era aprovechada por RENFE para sus locomotoras de vapor” (un inciso, ¿han tenido en cuenta esto los constructores cuando se han hecho los nuevos pisos allí, o se han hecho los locos desviando al agua para quien le toque?)

Posiblemente en esta zona se encuentre el origen común de las aguas que iban tanto hacia Mina Esperanza como hacia la Fuensantilla, que no serían sino ramificaciones de un mismo manto de agua, al cual quizás se le pueda seguir la pista aún más arriba, recordando que el eje Fuente de la Salud, Barrio del Naranjo, hasta llegar al Castillo del Maimón, es un continuo aflorar de veneros (por cierto, uno de ellos, a la espalda de la antigua Fábrica de Baldomero Moreno, proporcionaba hasta hace poco el agua con la que se fabricaba la mahonesa MUSA).

El Huerto de Cobos…

López Amo indica que el Huerto de Cobos o Cobo, a primeros del XVII, se regaba con el remanente de una fuente intramuros llamada del Cañuelo, a la cual iba un tercio del agua de la Fuensantilla. Este Huerto se corresponde con el área tras las murallas situada entre el Marrubial y las Ollerías, solapándose el topónimo con el más conocido de "Jardín de los Poetas".

Lo curioso es que, aunque ya no está la Fuensantilla, al Huerto le sigue llegando “su” parte del agua, esta vez en forma de corrientes subterráneas. Nada raro si tenemos en cuenta que una calle cercana lleva desde siempre el nombre de “Pozo dos Bocas”. Así, a mediados del XX, cuando la antigua Fuensantilla era ya sólo recuerdo, la Casa Carbonell cogía agua de aquí para emplearla en su fábrica de aceites de las Ollerías. También la RENFE, por lo que se ve muy necesitada, llegó a hacer uso de esta agua para sus locomotoras. Hoy, es el "Jardín de los Poetas" el que puede regarse gracias a un pozo existente desde el que se bombea el agua necesaria. Y del agua sobrante me comentan que sigue su curso y puede oírse si uno agudiza el oído en la cercana calle San Juan de Palomares. Quizás sea ésta la corriente que aguas abajo se manifestaba en forma de caño o arroyo en el solar de la “Nevería” de la calle Mayor. Por último, aún hay otro dato más: cuando se hicieron las casitas adosadas que dan a los citados jardines (inaugurados en 1992) los constructores, en una muestra de honradez, renunciaron a realizar las proyectadas cocheras subterráneas porque les afloraba agua a muy baja profundidad.

El fin de la Fuensantilla…

Va llegando a su fin esta entrada y con ella el tema de la Fuensantilla… El terreno donde se ubicaba es ofrecido en 1897 por el Ayuntamiento a los militares para construir en él un Hospital Militar. Es la época de las insurrecciones de Cuba y Filipinas, a sólo un año del desastre del año siguiente, y los regidores municipales participaban de la vena patriótica del momento.

Hay que esperar a 1902 para que comiencen las obras del Hospital… que no acaban hasta ¡1928! (nada nuevo bajo el sol en Córdoba). Situada dentro del solar a edificar (imagen 2), los militares alegaron al Ayuntamiento que la Fuensantilla “les molestaba”, y fue alevosamente derruida. Así, en 1905, el Ingeniero Agrónomo Luis Cid, contratado por el Ayuntamiento para que elaborase un completo informe de sus veneros (incluso de algunos que iban secos) ya no incluye en el mismo a la Fuensantilla.

Imagen 2. Montaje del plano de 1884 con la Fuensantilla sobre la ortofoto de la zona en la actualidad.

Con posterioridad a su desaparición, un tal Patricio Hidalgo, propietario del nombrado Huerto de Cobos, solicitó al Ayuntamiento (en lo que se trasluce cierta indignación) la apertura de una puerta en la muralla y un punto de agua para que pudiese abrevar su ganado. La puerta se abrió donde hoy se encuentra otra de moderna factura que da acceso a los jardines y a la calle Fernando de Lara. Además, justo al lado de esta puerta fue construida una nueva fuente (imagen 3), cuyos restos son aún claramente visibles en la muralla (imágenes 4 y 5). Para muchos vecinos de la zona, esta nueva fuente heredó el apelativo “de la Fuensantilla”, “título” por el que también competía otra fuente del otro lado de la Ronda del Marrubial, construida algo más tarde a la altura de la calle San Acisclo, concretamente a la vuelta del bar “El Pelotazo” y enfrente de la alcubilla de la Mina Esperanza.

Pero ambas fuentes, abastecidas por el agua más prosaica del servicio municipal, eran ya sólo simples epígonos de una histórica alcubilla y su pilar, quizás de ilustre pasado romano, con la tradición de unos mártires, donde confluían innumerables corrientes de agua de origen desconocido y, sobre todo, que formaban parte de la memoria del pueblo cordobés, que nuestro Ayuntamiento ha tenido la feliz iniciativa de reconocer rotulando una nueva glorieta con su nombre.

domingo, 20 de junio de 2010

Acerca de la Fuensantilla (II)

Ciertamente, tratar de descifrar esta cuestión es prácticamente imposible, por cuanto ya López Amo en su obra de "Las Aguas de Córdoba" (1876) dice del “Agua de la Fuensantilla”: “Esta agua es la que se halla en la alcubilla de la Fuensanta vieja, la que viene por una gran atargea que desde el indicado depósito va por el callejón que está a la espalda, siguiendo como unas doce varas entrando desde este punto por bajo de la cerca del huerto o corredor que se encuentra a la izquierda de la citada alcubilla, siguiendo por él con algunas lumbreras que más de una vez han descubierto los arados, ignorándose después su curso y nacimiento. En esta alcubilla se depositan las relacionadas aguas [....]. De la alcubilla salía finalmente una cañería hasta un pilar (una fuente sin ningún adorno), del cual los cordobeses podían coger el agua. Fuera del pilar y la alcubilla, no se sabía ya prácticamente nada más…

Si la “gran” atarjea inmediata a la alcubilla, como se desprende de la hipótesis de Ángel Ventura, era parte, o al menos una derivación, del acueducto romano, es evidente que, como muy tarde en el siglo XVIII, ya no cumplía su función original, que era transportar un caudal de agua procedente de veneros del entorno del arroyo de Pedroches. Sin embargo, abandonado el acueducto, la atarjea podría estar funcionando como un conducto de drenaje, interceptando y recogiendo corrientes subterráneas cercanas. Incluso, podría estar drenando el mismo nivel freático. Y aquí, conviene recordar que el mismo López Amo, además del “Agua de la Fuensantilla”, cita como un caso aparte el “Agua de la Piedra Escrita”, “procedente de los sudaderos de un terreno inmediato a la Fuensanta vieja”. Es decir, el freático estaba tan alto en el entorno de la Fuensantilla que llegaba a rezumar agua del suelo por algunos sitios.

Hasta aquí lo que puede ser fácilmente consultado. ¿Se puede sacar algo más? Pues algo sí; por lo pronto que en el entorno de la Fuensantilla, a día de hoy, el freático sigue estando alto. Y que, aparte de un nivel de aguas elevado, también circulan diversas venas o corrientes de agua subterráneas en la parte más oriental de ese cerro que podríamos delimitar entre Ollerías, Alonso el Sabio y Almogávares.

En primer lugar, contamos con información de primera mano del técnico de EMACSA que dirigió las últimas obras de alcantarillado en las calles que llevan por nombre Bailén y Navas de Tolosa. Éste me comentó (hará cinco años) que durante las referidas obras se les apareció un manto de agua a una muy escasa profundidad. Pero es que, además, según dicho técnico no habían dado con una capa más o menos irregular de agua, sino que el freático adquiría claramente la forma de un arroyo subterráneo: “era una corriente de agua clara que circulaba en un lecho perfectamente delimitado sobre guijarros” (imagen 1).

Igualmente, durante la construcción de algunos bloques de pisos de las Ollerías y de la calle “San Juan de la Cruz” los constructores se toparon también con el agua del freático al hacer los cimientos de los edificios, siendo especialmente destacado en este sentido el bloque situado justo en la esquina de Los Almogávares, donde se encuentra “Muebles Sánchez”. Más recientemente, esta circunstancia se ha vuelto a reproducir (ahora incluso con mayor intensidad) en la nueva calle que es prolongación de “San Juan de la Cruz”, y que lleva el nombre de “Héroes de Chernobil”. Sus flamantes edificios también tienen problemas en sus cocheras con un nivel freático muy alto; pero es que, nuevamente, bajo algunos de ellos lo que circula es otra corriente subterránea (imagen 2).

Imagen 2: calle Héroes de Chernobil. Por los edificios de la izquierda transita un venero.

Finalmente, un hecho curioso. El citado técnico de EMACSA no tenía dudas de hacia donde se dirigía “su” arroyo: hacia la Puerta del Colodro: “es el Gualcolodro, estoy seguro”. Con ello, de un plumazo se unen dos lugares asociados en la tradición popular con San Acisclo y Santa Victoria: la casa donde supuestamente vivieron acogidos por una humilde mujer llamada Minciana, que hoy es una ermita dedicada a ambos (imagen 3), y la esquiva fuente, al final de la muralla, a donde iban a por agua. ¿Simple coincidencia?

Imagen 3. Ermita de los Mártires, junto a la Puerta del Colodro.

lunes, 7 de junio de 2010

Acerca de la Fuensantilla (I)

El caso es que este nombre de “Fuensantilla” o “Fuensanta Vieja” hunde sus raíces en una histórica estructura de abastecimiento de agua potable que aparece en todos los planos de Córdoba del XIX aunque, posiblemente por encontrarse extramuros, dibujada generalmente de forma poco precisa (imágenes 2, 3 y 4).

Dentro de los escasos datos sobre la misma, Ángel Ventura, en su libro sobre el Abastecimiento de Agua a la Córdoba Romana, y en particular cuando trata el acueducto Aqua Nova, aporta una hipótesis de calado sobre su origen: que fuese una toma o derivación de aguas de este acueducto romano, cuyos últimos restos conservados se localizaron en una excavación arqueológica de 1992 en la Barriada de Fátima, cerca de la antigua cárcel. Ventura propone a partir de ahí un recorrido en alto que iría más o menos por parte de la Barriada de Levante, siguiendo por el norte de las Ollerías, hasta llegar al Campo de la Merced, donde se encontraría su depósito final antes de distribuirse intramuros.

Se apoya para ello en la cita que de este acueducto hace el Padre Ruano en su Historia General de Córdoba del siglo XVIII, siglo en el que parte de su trazado estaba aún visible (otra cosa es si estaba en uso). En dicha referencia se indica que tras llegar el acueducto a un gran alberca o depósito situado más o menos por terrenos de lo que hoy es la populosa Barriada de Fátima (en concreto por la hacienda de Miraflores), pasaba a ser canalizado por lo alto de un muro o arcada (para salvar la vaguada del arroyo de las Piedras, como apunta Ventura, y anteriormente la del arroyo Hormiguita o Camello). Esta obra en alto contrastaba por su altura (casi 5 metros), tras un recorrido del acueducto mayoritariamente bajo tierra o a ras del suelo desde sus captaciones de diferentes veneros en el entorno del arroyo Pedroches. Los blogueros Paco Muñoz y Alberto EM de 8picos han ilustrado fotográficamente algunos de estos restos junto al arroyo, desafiantes al tiempo pese al olvido de todos...

Ángel Ventura reafirma esta interesante hipótesis con dos datos más. Primero, el que en el ámbito del pueblo cordobés se hablaba de que la Fuensantilla ya existía en época romana, puesto que la tradición sostenía que allí iban a por agua San Acisclo y Santa Victoria (de ahí lo de Fuente Santa, luego con el apelativo de “Vieja” cuando surgió la actual que le quitó ya el protagonismo). Segundo, que poco más arriba de la actual calle Virgen de Linares ha existido hasta el siglo XX un cortijo con el sugestivo nombre de “Murillo” (imagen 5) que podría evocar la obra de sostén citada, aunque de ir ésta por la alta ladera que hay en esa zona debería ir ya soterrada. Desde aquí la Fuensantilla no sería sino una mera acometida desde la conducción principal que seguiría su curso adelante, siempre buscando el Campo de la Merced.

En este punto quizá sea interesante apuntar una intuición propia, y es el hecho de que la calle Virgen de Linares, prolongada en una forma particular de “L” por la actual San Juan de la Cruz, constituía el llamado “Camino Viejo” desde la zona norte de la ciudad hasta el arroyo de Pedroches y el Muriano, ya que la Carretera de Almadén es una infraestructura posterior. Ello podría ser de interés porque, en muchas ocasiones, acueductos y antiguos caminos compartían un mismo trazado (como pasa por ejemplo con el Carril de los Toros y el Acueducto de Valdepuentes o Aqua Vetus) puesto que aquellos se intentaba en lo posible dirigirlos por vías públicas y evitar así servidumbres privadas.

Esta es la interesante propuesta de Ángel Ventura sobre la Fuensantilla. Precisamente, el solar donde se ubicaba dicha “Cortijo del Murillo” se encuentra actualmente preparado para iniciar la construcción de pisos, los que en una intensa campaña publicitaria en la que se remarca su interesante precio se han anunciado como “Los famosos pisos del Vial” (imagen 6). Esperemos que las obras tengan un adecuado seguimiento arqueológico y se arroje luz en un sentido u otro sobre la que, hasta ahora, es sólo una genial hipótesis.

En la siguiente entrada trataré de aportar algunos datos más sobre la Fuensantilla, lo que, adelanto ya, es todo un rompecabezas sobre el cual quedan aún muchas piezas por encajar.

viernes, 28 de mayo de 2010

Los olivos de Córdoba y la Casa Carbonell

Esta imagen puede parecer algo extraña hoy día, cuando asociamos el olivar con la provincia de Jaén, y al cultivo lo situamos más en terrenos acolinados que en zonas bajas de vega. Este desplazamiento paulatino del olivar hacia áreas más onduladas (y menos fértiles) comienza en los siglos medievales, pudiéndose citar entre diferentes motivos la introducción en el período andalusí de nuevos cultivos de regadío que, lógicamente, necesitaban imperiosamente el agua cerca, mientras que el sufrido olivo se adapta perfectamente al secano. Así, cuando Fernando III conquista Córdoba en 1236 se reserva para sí un olivar situado ya en la falda de la sierra, concretamente en el “pago de la Arrizafa”. En cuanto al olivar de Jaén, hoy peligroso monocultivo, es a partir del siglo XVIII cuando comienza su expansión vertiginosa, gracias a la nueva vía de comunicación abierta entre Madrid y Andalucía a través de Despeñaperros, proceso que vino además acompañado de políticas de fomento para roturar y desmontar zonas incultas para implantar olivos. Se entendía, con buen criterio, que la presencia constante de agricultores por aquellas tierras haría más segura un área hasta entonces copada por grandes masas forestales.

Es precisamente a mediados del XIX, momento en que la provincia de Jaén comienza a superar a la de Córdoba como primera productora de aceite nacional, cuando Antonio Carbonell y Llacer, con la moral propia de los de Alcoy, funda en 1866 la Casa Carbonell, eligiendo nuestra ciudad como sede de este incipiente negocio aceitero. Su idea era comercializar a gran escala el aceite de oliva, producto cuya calidad desde la época medieval dejaba bastante que desear, lo que limitaba su uso habitual en la alimentación. Muchas de las aceitunas se recolectaban desde el suelo, para posteriormente acumularse incluso meses en los patios de las almazaras a la espera de ser molidas y prensadas en instalaciones rudimentarias y limitadas, propiedades de señores o eclesiásticos que tenían la absurda prerrogativa de que en sus territorios estaba prohibido fabricar aceite fuera de sus almazaras. No es de extrañar que el resultado era, por lo general, un aceite virgen prácticamente incomible, llamado “lampante” porque su destino habitual era emplearlo para las lámparas de aceite. Por ello, Madrid fue a principios del XIX un mercado clave para el aceite de Jaén… como combustible para el alumbrado de la capital.

Con este panorama, la Casa Carbonell se adapta necesariamente a lo que hay. Construye en una zona extramuros de la ciudad con cierta tradición oleícola la fábrica de aceites “San Antonio”, amplio conjunto de dependencias caracterizado por ese característico Chimeneón construido en 1903 y felizmente conservado (imagen 1). El aceite virgen que compraba a granel a las almazaras se sometía aquí a un proceso industrial químico de refinado para quitarle los malos olores y sabores. Este aceite ya refinado se mezclaba con una pequeña proporción de aceite virgen de cierta calidad, obteniéndose lo que aún hoy conocemos como el “aceite de oliva” de toda la vida, que puede ser “suave” o “intenso” o, como se decía antes, de 0,4 ó 1 grado. Además, es preciso indicar que el aceite “virgen extra”, donde el producto procede sólo de medios mecánicos y no hay ningún tratamiento químico, es un feliz advenedizo que no aparece en nuestras tiendas hasta los años 90, cuando las mejoras técnicas en las explotaciones y almazaras permitieron obtener grandes volúmenes de aceites con una mínima calidad para poder ser consumidos directamente.

Pero comienza una nueva y agitada historia, la cual desgraciadamente ya no será dirigida desde Córdoba. En 1985 Elosúa adquiere Carbonell, que en los 90 sería a su vez adquirida por el grupo Koipe, con entrada de capital italiano. No para ahí la cosa. Koipe es a su vez absorbida o fusionada con el grupo SOS-Cuétara en 2003. Todo un traqueteo que no acaba aquí, y que tiene su último y penoso corolario en la crítica situación actual del grupo SOS, necesitado urgentemente de la entrada de inversores para que no se vaya a pique. Sobre la planta de Alcolea ha pesado estos meses la amenaza de un expediente de regulación de empleo que, afortunadamente, parece que no se va a llevar a cabo.

Así que la historia de Carbonell es un ejemplo más de cómo el esfuerzo empresarial que ha creado riqueza en una ciudad puede desvanecerse en un mercado global donde las decisiones se toman a kilómetros de distancia, por gente que posiblemente no distinga un olivo de un girasol, ni el aceite del detergente de la ropa. Lo que sí que saben es del valor comercial de la marca Carbonell, que se ha mantenido invariable a pesar de los diferentes dueños. Un reciente estudio del Foro de Marcas Renombradas Españolas la sitúa junto a Freixenet como las marcas agroalimentarias españolas más reconocidas internacionalmente. Tanto es su valor de marketing que hay un pleito por plagio contra la marca “La Española” porque ésta ha diseñado para su aceite una etiqueta, con una andaluza sentada plácidamente en un olivar, sospechosamente parecida. (imagen 2)

Imagen 2: marcas de aceite La Española y Carbonell.

jueves, 20 de mayo de 2010

La red de aguas de la sierra

A principios de este mes de Mayo se ha pasado por nuestra ciudad el Consejero de Medio Ambiente para inaugurar la ampliación de la depuradora de aguas de La Golondrina, además de dar publicidad a la obra prevista de una nueva conducción para llevar agua hasta el Parque de Los Villares y la barriada de Cerro Muriano, cuya dotación de agua actual no se considera suficiente. Ambas obras se inscriben dentro de un Protocolo de colaboración, firmado entre la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de dicha Consejería, y el Ayuntamiento de Córdoba.

Como es más o menos sabido, el agua de Córdoba proviene del pantano de Guadalmellato, llegando a la Central de Villa Azul a través de dos conducciones cuya descripción no viene al caso (se pueden ver fácilmente en el arroyo de Pedroches, donde aparecen juntas, en compañía además del Canal de Riegos). En dicha Central, de arquitectura inconfundible en lo alto de un cerro, el agua es sometida a diferentes procesos físico-químicos para potabilizarla. Una vez tratada, desde aquí sale por conducciones que, aprovechando la altura desde la que parten, abastecen prácticamente a toda la ciudad. Y este “prácticamente” es porque aunque Villa Azul está en un punto alto, quedan zonas como el Brillante y alrededores que están a mayor altura, y entonces al agua hay que ayudarla para que pueda “subir”.

Para ello, una conducción baja desde Villa Azul y se encamina hacia el terrizo de la calle Cardenal Portocarrero, hacia la zona de la finca “el Duende” o de “las Canteras de Olmo” (este Olmo, por cierto, me dicen que era el capataz de la citada finca, y parece que su apellido ha tenido más éxito como topónimo). Aquí llega el agua a una estación de bombeo de EMACSA (imágenes 1 y 2), donde es “empujada” hacia arriba y distribuida hacia tres depósitos que regulan el abastecimiento de estas zonas altas. Estos depósitos son los de Antas (que es el situado a mayor altitud), el del Cerrillo y el del Carril de la Huerta de Los Arcos (imágenes 3, 4 y 5). Como curiosidad, hasta hace no muchos años, junto con el agua bombeada desde Villa Azul, estos depósitos también se llenaban con el agua procedente de tres veneros propiedad del Ayuntamiento: el de Antas (junto al depósito citado, situado en la finca de la que ambos reciben el mismo nombre), el de Santa María (el antiguo venero de las Aguas del Cabildo, en las inmediaciones de la Aduana) y el de Santa Clara, localizado en el cerro junto a la cuesta del catorce por ciento (el “cuadrante”). Sin embargo, hoy día, las aguas de estos veneros sólo se emplean (y como complemento) en el caso de sequías extremas, siendo la mayor parte del tiempo desaguadas en las cercanas cabeceras de los arroyos del Moro (el de Santa María) y de las Piedras (los de Antas y Santa Clara).

Imagen 1: Exterior de la estación de bombeo de "El Duende".

Imagen 2: Interior de la estación de bombeo de "El Duende".

Imagen 4 : Depósito de El Cerrillo.

Imagen 5 : Depósito del Carril de la Huerta de los Arcos.

Hasta aquí la descripción, más o menos simplificada, de cómo funciona la red de aguas de nuestra sierra. El resto de núcleos serranos, legales o ilegales se abastecen de aguas subterráneas (así Trassierra, Las Jaras, etc.), excepto Cerro Muriano, que se abastece del pantano de Guadanuño. Con la nueva obra proyectada, sin embargo, la red de abastecimiento da un importante salto cualitativo, puesto que se pretende construir otra importante estación de bombeo en El Cerrillo que impulse el agua aún más arriba, hasta las zonas ya comentadas de Los Villares (donde se planifica un depósito) y Cerro Muriano. Con todo ello se posibilita un abastecimiento de agua a gran escala para las zonas más altas de la sierra.

Nada se puede, en principio, objetar a ello. El agua es vida. Pero a mí, personalmente, todo esto me provoca cierto recelo, sobre todo cuando la Gerencia de Urbanismo dio permiso en Enero para construir un hotel en el Club de Golf de Los Villares, noticia que pasó desapercibida porque el mismo día, y en el mismo lote, “vendía” el Ayuntamiento que se redefinía el PGOU para expropiar los Baños de Popea y preservarlos de las acometidas urbanísticas. Los Villares es un Parque Periurbano, tiene su plan de preservación, la Consejería de Medio Ambiente vela por ello... Pero la ecuación disponibilidad de agua y luz igual a construcción, normalmente sin papeles, ya nos la sabemos. Y ahora, gran parte de nuestra sierra (no sólo Los Villares, que posiblemente sea el sitio más controlado) va a tener cerca una red que asegura disponibilidad de agua en abundancia.

Así que, el amigo de 8picos, que con tanto afán intenta recorrer todo el cauce del arroyo de Pedroches hasta su nacimiento, precisamente por Los Villares, debería no demorarse mucho. Por si las moscas…

.jpg)